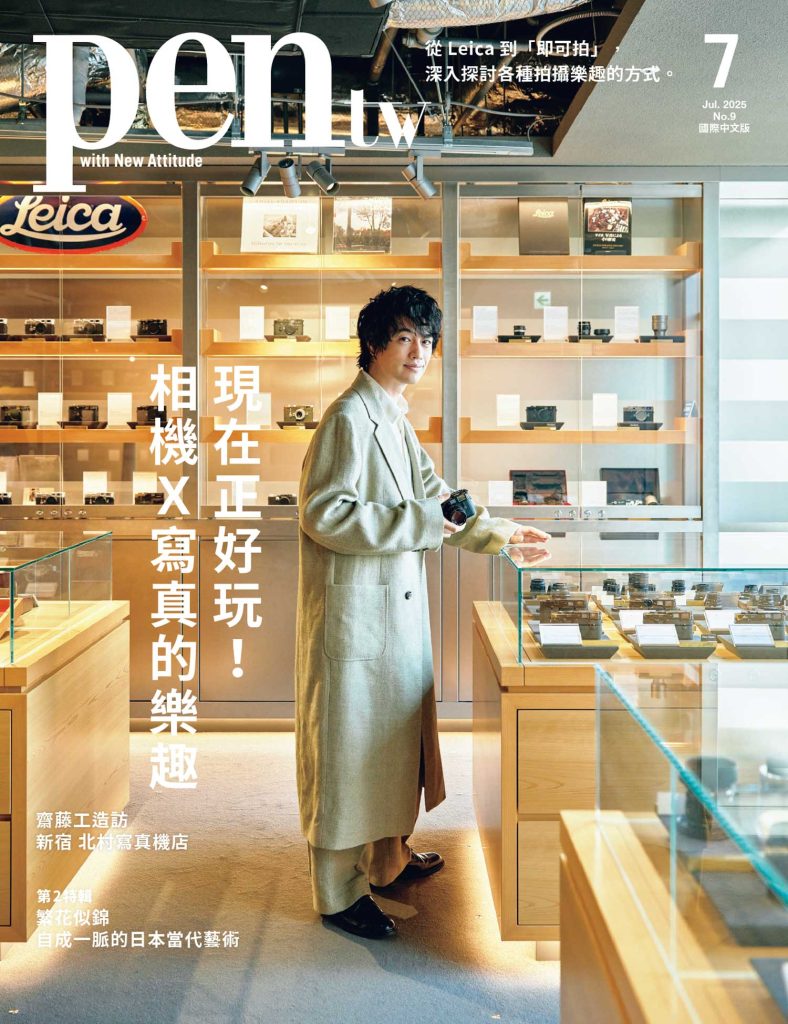

看完這期關於相機與攝影文化的介紹,大家是否和我一樣,覺得獲益良多呢?從這個主題出發,再把眼光放到古典音樂世界,我們又能得到什麼知識?

蕭邦1849年照片:最早的著名作曲家寫真

首先,照片當然是一種認識昔日作曲家的方式。目前最早的著名作曲家相片,來自比森(Louis-Auguste Bisson,1814-1876)以達蓋爾(Louis Daquerre,1787-1851)發明的技法(daguerréotype,用塗了碘化銀的銅板捕捉光影)所攝。比森在1842年曾為巴爾札克拍照,令影中人大為滿意。不只文學愛好者要感謝比森,愛樂者也要感謝他,因為他在蕭邦過世那年,拍下目前僅有的蕭邦兩張照片之一(也是最清楚的一張),讓我們知道這位作曲大師、鋼琴聖手的實際樣貌。再遲一些,一切就化作遺憾。和蕭邦同年出生的舒曼,也留下珍貴的達蓋爾式照片,還包括與妻子克拉拉・威克一起入鏡的合影,為他們的愛情留下歷史見證。

舒曼與克拉拉約於1850 年的合 影。

偉大畫家德拉克洛瓦(Eugène De lacroix)為蕭邦繪製的著名肖像。

如果作曲家自己就是畫家……

看到這些照片,或許我們會不禁感嘆,要是年代更早的貝多芬、莫札特、巴哈也能留下照片,那該有多好。不過,照片雖然寫實,呈現的卻不一定就是「真實」。以自學成材,從維也納銀行出納員變成作曲巨匠的荀貝格來說吧。無論他寫的曲子在調性內或調性外,不變的始終是強烈又強悍的表現。即使用無調性寫作,他音樂裡的熱情與渴望仍如排山倒海,毫無保留到令人瞠目。我們當然可從他的照片裡窺探其性情,但更好的方法卻是看他的畫,因為他也是頗具才華的業餘畫家,是表現主義的代表。

高高沙卡(Oskar Kokoschka,1886-1980),指導荀貝格繪畫的表現派名家,曾為諷刺作家克勞斯(Karl Kraus,1874-1936)繪製肖像,而克勞斯的感想可謂表現派的代言:「那些認識我的人很可能認不出畫中人是我,但不認識我的人卻必能從這張畫認出我。」比較一下荀貝格的照片和他的自畫像《紅色凝視》(The Red Gaze),我想克勞斯說得一點也沒錯。比森拍的蕭邦,與其說是大藝術家,不如說是一個冷天受凍、可能患有感冒的病人。那個以音樂縱橫天下的蕭邦,其實更在大畫家德拉克洛瓦的筆觸裡。

畫像中的玄機

即使是作為寫真的肖像畫,那也是作曲家表達意圖的方式。以巴哈鼎鼎大名的畫像來說,此作出於薩克森宮廷畫師豪斯曼(Elias Gottlob Haussman,1695-1774)之手,暗藏許多有趣玄機:肖像的鈕扣共十四顆。若把字母對應數字(A對應1,B對應2,C對應3,H對應8),則巴哈之姓BACH就是2+1+3+8=14,「14」正代表他的音樂簽名。此外,肖像中所持樂譜,是他寫的《十四首卡農曲》的第十三首,這當然也有可供探究的玄機。畢竟,若是樂譜不重要,巴哈為何要選它放在肖像之中?同理,一幅莫札特十三歲時的肖像,琴上的樂譜也令人好奇:這是當時其他作曲家的作品,還是莫札特自己的創作?為什麼它重要到要放在畫像之中呢?

作曲家與…..狗!

說了那麼多畫像的優點,最後還是要來談照片的好處:有時候,我們就是要寫實。尤其對於我們心愛之事物,愈寫實就愈美好。作曲家不見得都在意自己的照片,但論及寵物,那可非常在意。聖桑就是一例。這位《動物狂歡節》的作者,是不喜社交、隱晦避世的同志。有人說,唯一能親近他的雌性動物,就只有他的愛犬達利拉(Dalila)——是的,他正是以著名聖經故事「霸王妖姬」,也是他同名歌劇《參孫與達利拉》的女主角為狗命名。從她和聖桑的合照,不難看出達利拉何其受寵。拉赫曼尼諾夫也是愛狗出了名。從他年輕到老,都可看到與愛犬的合影,甚至還拍了半身像。與人合照,拉赫曼尼諾夫鮮少展露笑容;和狗合影,倒是有種放鬆的自在。

那麼,親愛的讀者,對於作曲家,你是喜愛照片,還是畫像呢?

作家、講者、製作人

焦元溥

倫敦國王學院(King’s College, London)音樂學博士,大英圖書館愛迪生研究員;著有《樂之本事》、《聽見蕭邦》與《遊藝黑白―世界鋼琴家訪問錄》(中、日文版)等專書十餘種。近期製作並主講SAT. Knowledge/ 聯經「故事、聆賞、生活―焦元溥的 37 堂古典音樂課」。曾獲臺灣金鐘獎最佳非流行音樂廣播節目獎(2013),並以《樂讀普希金》獲金曲獎傳統藝術類最佳專輯製作人(2022)